Letras minúsculas

La salvación en palabras de Lewis | Columna de Juan Jesús Priego

Los cristianos no creemos en un hombre que se hace Dios, sino en Dios que se hace hombre. Los egipcios, los romanos y los chinos, al colocar al faraón, al césar y al emperador en los altares reservados a la divinidad, sí que creían en hombres que se hacían dioses, en humanidades divinizadas. Nosotros, por el contrario, no adoramos más que a la divinidad encarnada.

Si creyéramos que Jesucristo es un hombre que se hizo Dios, no tendríamos por qué no creer que el éxito y el aplauso sean cosas decisivamente importantes para la imitación de Jesús. Puesto que nuestro Señor habría ascendido de semejante modo, ¿por qué nosotros no íbamos a desear un ascenso semejante? La flecha apuntando hacia el cielo (↑) y no la cruz (†) sería entonces el símbolo de los cristianos.

Por supuesto, no es que desechemos el elogio; el escritor que diga sentirse muy a gusto porque nadie lo lee, es un mentiroso, como lo es el orador que afirma no importarle nada el feedback positivo de su auditorio. Una necesidad humana básica es, precisamente, la de sabernos reconocidos y aprobados. Lo que nos negamos a admitir es que sea el aplauso nuestra única motivación, el único móvil de nuestro obrar.

Según C.S. Lewis (1898-1963), la salvación consistirá en el gran aplauso que Dios nos tributará cuando lleguemos a su presencia. Tratando de encontrar el significado profundo de las imágenes con las que la Biblia simboliza la Gloria, dice: «La salvación es constantemente asociada a palmas, coronas, túnicas blancas, tronos y esplendores parecidos al del sol o al de las estrellas. Nada de eso ejerce atracción sobre mí, y en cuanto a esto creo ser un típico hombre moderno… ¿A quién le gustaría terminar convertido en una lámpara viviente?».

En efecto, siete son las promesas que el libro del Apocalipsis hace a aquellos que perseveren hasta el final: 1. «Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida» (2,7); 2. «El que venciere, no será dañado por la muerte segunda» (2,11); 3. «Al que venciere le daré una piedrecita blanca, y, en la piedrecita, un nombre nuevo que nadie sabe, sino aquel que la recibe» (2,17); 4. «Le daré el lucero de la mañana» (2,28); 5. «Será vestido de ropas blancas» (3,4); 6. «Le haré columna en el templo de mi Dios» (3,12); 7. «Le haré sentar conmigo en mi trono» (3,21). Pero como nada de esto ponía eufórico a C.S. Lewis, tuvo que ponerse buscar el espíritu de la letra, el sentido profundo de todas estas promesas. Sigue, pues, diciendo:

«Cuando comencé a dedicarme a este argumento quedé sorprendido al descubrir que cristianos tan diferentes como Milton, Johnson y Tomás de Aquino entendían la Gloria celeste en su sentido de fama o de reputación. Pero no se trata de una fama o una reputación conferida por criaturas semejantes a nosotros, sino fama delante de Dios, aprobación, o, podría decir, reconocimiento: “Has hecho bien, siervo bueno y fiel. Pasa a tomar parte en el gozo de tu Señor”. De improviso recordé que ninguno puede entrar en el paraíso si no se hace como un niño, y nada hay tan manifiesto en un niño como el enorme placer de sentirse alabado».

Vengan, benditos de mi padre; pasen, siervos fieles. A Dios no le da miedo la alabanza: Él sabe, a Él le gusta reconocer y dar a cada uno según sus obras. ¡Qué interpretación más bella! El cielo entendido como el lugar donde el hombre alabará a Dios, y donde Dios elogiará al hombre, eternamente.

«Es indicio seguro de mediocridad el alabar siempre moderadamente», decía Vauvenargues (1715-1747), el moralista francés. Los mediocres prefieren el silencio; ellos no saben elogiar porque están llenos de soberbia y de envidia… Y

ya que tocamos este punto, hay algo todavía que reconocer, y es que a los católicos nos falta mucho saber practicar el arte de la alabanza. No hablo de la adulación, que es siempre hipócrita y mezquina, sino el reconocimiento simple y

puro, la palmada la en la espalda, la felicitación sincera. En un libro que trata acerca de la vida sacerdotal escribió hace poco Ruthard Ott: «El sacerdote que trabaja a conciencia es recompensado con el silencio que viene de arriba. Pocas autoridades religiosas alaban a sus subordinados. Esperan que ellos cumplan con su deber y que no exijan que se les den las gracias». ¡Qué palabras más duras y más verdaderas! Pero esto no sucede sólo con los sacerdotes: sucede, por desgracia, con casi todos los que de alguna manera sirven en la Iglesia. Debemos los católicos aprender el arte de reconocer y expresar, y esto de la manera más urgente posible.

Pero, bueno, si no lo hace nadie, no por eso nos vamos a amargar. ¿No nos han aplaudido nunca por todo lo bueno que hemos hecho?, ¿no reconocen nuestros méritos?, ¿ni siquiera nos han dado las gracias por todo lo que hemos dado con tanta generosidad? Sigamos adelante con la cabeza erguida, confiados en que nada de eso se perderá. El cielo será escuchar las palabras que aquí nos hicieron tanta falta, ese elogio sin el cual nos sentíamos inseguros.

«Te felicito, siervo bueno y fiel: entra a tomar parte del gozo de tu Señor». Que es como decir: «Bienvenido al banquete, a la fiesta que no se acaba; pasa, vístete con las vestiduras blancas y regocíjate, que todo esto es para ti». Al menos, tal es lo que dan a entender las palabras del Evangelio. Excelente noticia para aquellos que, aquí en la tierra, jamás tuvieron a alguien que les palmeara la espalda con afecto ni escucharon nunca un aplauso dirigido sólo a ellos.

Lee también: Zapping | Columna de Juan Jesús Priego

Letras minúsculas

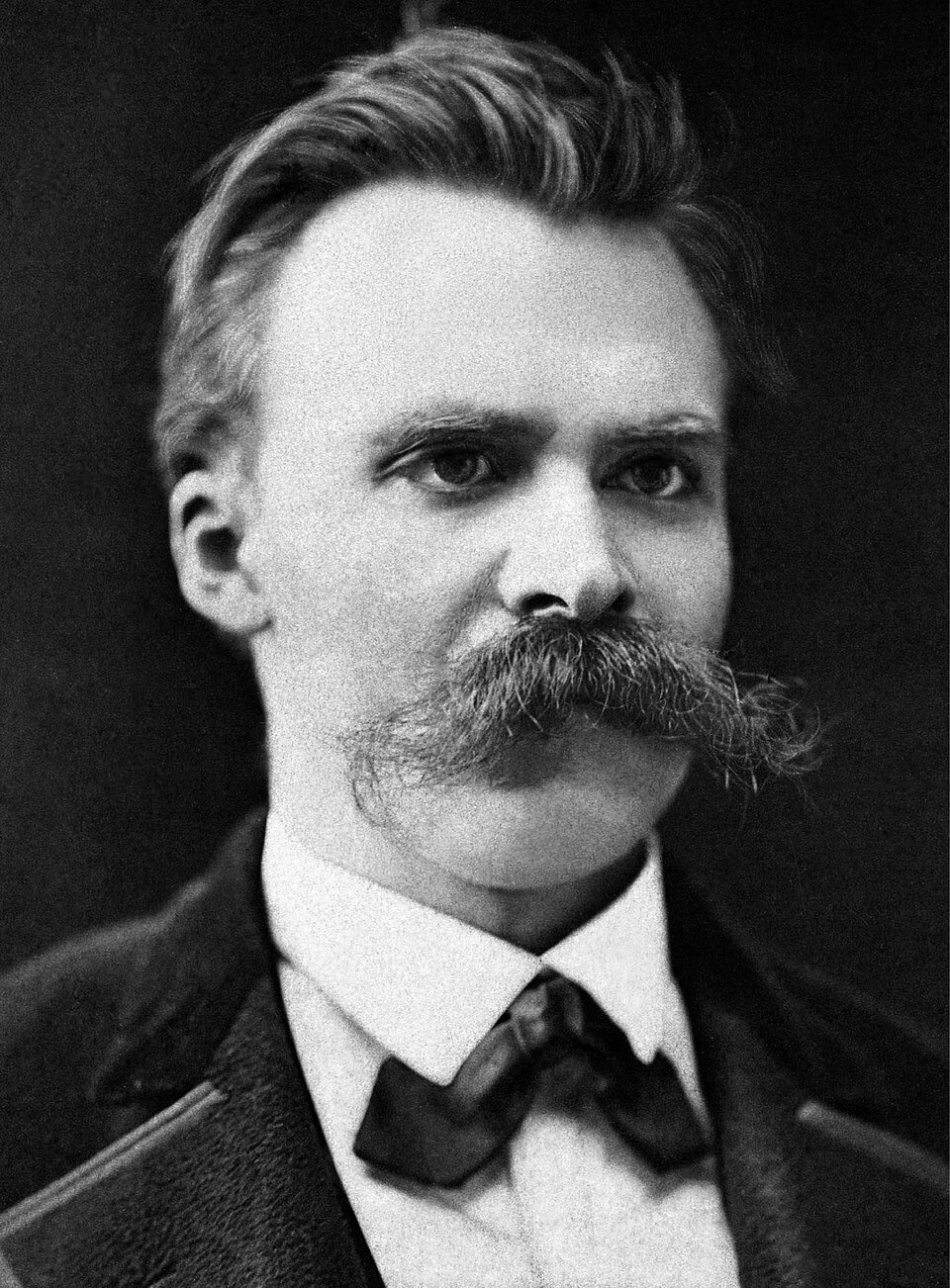

Los últimos días de Friedrich Nietzsche | Columna de Juan Jesús Priego

LETRAS minúsculas

Por: Juan Jesús Priego

En 1889 Friedrich Nietzsche era ya muy famoso: había escrito una gran cantidad de libros y su madre estaba orgullosa de él, si bien había en esos libros muchas cosas que ella no lograba entender. Además, a esta buena mujer le bastaba la lectura de sus devocionarios, y no creía que pudiera comprender, ni entonces ni nunca, esos pensamientos sin pies ni cabeza que se le ocurrían a su muchacho.

¡Bien sabía Dios con cuántos sacrificios el pequeño Fritz, como lo llamaba ella cariñosamente, había logrado abrirse paso en la vida! Primero estudió en Bonn, luego en Leipzig, mostrándose siempre muy despejado de mente, y ahora enseñaba filología clásica en la famosa universidad de Basilea. Y, a propósito, ¿qué era eso de filología clásica? Ya estas palabrejas le causaban a la buena mujer no pocos escalofríos. Pero de una cosa no le quedaba duda: que su pequeño Fritz era un genio.

La madre se conformaba con ver la cubierta de los libros de su hijo y acaso, yendo más allá, sólo los títulos de éstos: El origen de la tragedia (1871), Consideraciones intempestivas (1873-1876), Humano, demasiado humano (1878), Aurora (1880), La gaya ciencia (1882), etcétera. ¡Qué bien! Esto quería decir que Fritz era un hombre importante en la república alemana de la filosofía y las letras.

Y estos sentimientos de admiración le habrían durado toda la vida si alguien, en cierta ocasión, no le hubiese hecho abrir los libros de su hijo mostrándole todo lo que se podía leer en ellos: «Un día mi nombre irá unido a algo formidable: el recuerdo de una crisis como jamás ha habido otra en la tierra.

Yo no soy un hombre, soy dinamita. Me rebelo como jamás nadie se ha rebelado». ¿Qué había querido decir su pequeño con semejantes palabras? La madre se quedó pensativa durante largo rato, pero no por eso se le aclararon las cosas. Le hicieron abrir otro libro al azar y allí se encontró ahora con el siguiente pensamiento: «El Dios de la cruz es una maldición contra la vida, una flecha indicadora para huir de la vida».

Por supuesto, la mujer ya no pudo seguir mostrándose contenta. ¡Fritz estaba poseído por el demonio! Esto fue lo primero que pensó la buena mujer, y sus sentimientos de orgullo se trocaron en ese mismo instante en lágrimas por ese hijo suyo que acaso hasta hubiera perdido la razón, pues sólo un loco podía decir tales sandeces. Y así era, en efecto: Nietzsche enfermaba cada vez más. Los dolores de cabeza se le volvían insoportables y él se acercaba cada vez con mayor rapidez al precipicio.

¡Nadie, nadie antes que Friedrich Nietzsche había odiado a Cristo y al cristianismo con tal furor! «¡Dios ha muerto!», gritaba; «por lo tanto, todo está permitido; por lo tanto, el tú debes no existe más». A propósito de la publicación de Ecce homo, en 1888, había escrito a uno de sus amigos: «Me he narrado a mí mismo con un cinismo que hará época. El libro se llama Ecce homo y es un ataque sin miramientos al Crucificado; arremete con rayos y truenos contra todo lo cristiano: sí, dejará sin habla ni oído al que lo lea». Pero ya antes de escribir esto, había reprochado a su ídolo de otro tiempo, el famoso compositor alemán Richard Wagner: «¡Ah! Tú también te has inclinado ante la cruz. ¡También tú, también tú eres un vencido!».

No obstante, en enero de 1889 algo sucedió que vino a poner fin a las diatribas de este filósofo furibundo , y es que mientras caminaba por una calle de Turín sufrió un colapso nervioso del que ya nunca más se pudo recuperar. Fue internado en un manicomio en el que médicos y enfermeros se burlaban de él y le daban palmaditas en la espalda con el fin de amansarlo.

Era claro que ni unos ni otros estaban muy al tanto de quién era este hombre, y la verdad es que se mostraban bien poco interesados en saberlo: para ellos era solamente un lunático; y cuando alguien preguntó a uno de los doctores del establecimiento si había leído sus obras, éste respondió indignado: «Señor, yo no tengo tiempo para leer esas cosas».

Con muchas dificultades consiguió la madre que le entregaran a su hijo, pues todos le aseguraban que el loco, por ser violento, era peligroso. «La matará a usted, señora», le advirtieron los médicos. Pero una madre es siempre una madre, y sus razones se impusieron a las del personal de la institución. Durante once años cuidó esta mujer abnegada a su pequeño Fritz, y lo que sufrió por ello ha quedado debidamente registrado en las cartas que ésta enviaba con regularidad a un viejo amigo de la familia (cartas que, en 1937, fueron publicadas en Viena con el título de Nietzsche enfermo).

Gracias a ellas podemos enterarnos de que el filósofo había perdido incluso la facultad del habla y que, en el crepúsculo de su vida, hablaba todavía peor que un niño de cuatro años: «No me gustan los caballos», decía, por ejemplo. Todo esto hacía sufrir a su madre indeciblemente; a tal punto, que en una de estas cartas inolvidables, llegó a exclamar: «¡Ah, querido mío, nadie es capaz de entrever lo que yo sufro! Pero uno debe tener paciencia y confiar en la gracia y en la misericordia de Dios, que no nos abandona».

Pese a todo, la madre seguía encomendándose al Señor y permaneciendo en su sitio, como era su deber. ¡Qué bueno que esta abnegada mujer no había podido leer a Friedrich Nietzsche, pues de ser así se habría cruzado de brazos, dejando que el enfermo se ahogase en sus propios excrementos!

Sí –me digo al leer en un libro de Stefan Zweig el relato de los últimos días del filósofo alemán-, los hombres pueden odiar a Dios; pueden incluso gritar que muera, o una de esas cosas que el mundo aplaude por osadas y novedosas, pero estos que así gritan y blasfeman siempre tendrán necesidad, al final, de un ser que por puro amor de Dios les vende las heridas…

¡Qué fácil es gritar! ¡Qué fácil es atacar lo santo! Pero sin lo santo -es preciso confesarlo- somos como huérfanos en este mundo…

Lee también: Los Recuerdos | Columna de Juan Jesús Priego

Letras minúsculas

Los Recuerdos | Columna de Juan Jesús Priego

LETRAS minúsculas

Por: Juan Jesús Priego

El sol se apagó como un fuego de artificio que llevara ya mucho tiempo consumiéndose. La mujer entrecerró los ojos durante unos segundos y luego volvió a abrirlos. Sí, él seguía allí, a un lado suyo: todavía respiraba…

Se preguntó qué estaría pensando en ese momento su marido. Desde el día de la embolia no había vuelto a hablar, ni a abrir los ojos; desde hacía seis meses él no hacía otra cosa que tomar aire y expulsarlo en silencio: a eso se reducían sus relaciones con el universo. Siguió con la mirada en suspenso los movimientos de su pecho y acarició largamente su mano derecha.

Desde la terraza, la ciudad le pareció como un inmenso árbol de navidad a causa de las luces que en la distancia se encendían y se apagaban. ¿Por qué había pedido a su hijo que la ayudara a sacar al padre a la terraza? Pensó, de pronto, que no debió haberlo hecho, pues la temperatura empezaba a descender y el aire a enfriarse. Quería estar sola con él, como cuando eran novios, eso era todo. Las palabras no eran necesarias. Él estaba aún allí: ¿era necesario pedir más? Desdobló una frazada y cubrió con ella el cuerpo del enfermo hasta los pies, y mientras lo arropaba contempló su rostro: un rostro que hacía cuarenta años había sido hermoso y que, para ella, aún seguía siéndolo. «Mis hijos, pensó, no se sobrecogen de emoción cuando lo ven porque ahora está pálido, y además sólo es para ellos el rostro de su padre. Si lo hubieran conocido en otro tiempo, en los tiempos de su juventud»…

«Uno no ve envejecer a las personas que ama», escribió Simone de Beauvoir en una de sus mejores novelas: Todos los hombres son mortales. Y así es. Los años no pasan por las personas que amamos verdaderamente. Para esta mujer, el hombre que respiraba en el diván era el mismo por el que ella suspiró toda su vida; el mismo al que besó mil veces antes de que llegara esta tarde que ahora se rompía en pedazos: el mismo al que acariciaba, cuando era joven, a través de las fotografías que ella guardó siempre en un álbum dedicado sólo a él. ¿Qué había cambiado desde entonces? Nada. Para ella, él sería siempre el muchacho alto y espigado que un día le declaró su amor a través de una ventana cuyos barrotes le impedían hacer nada más, el joven que aquella misma tarde la hizo llorar en el momento en que le entregaba un ramo de rosas. Era el mismo, el mismo: lo único que cambiaba era que los años habían pasado y ahora él estaba enfermo. Volvió a acariciarle la mano y se la besó.

Su hijo solía decirle: “¡Qué paciencia tienes con él, mamá!” Pero ella no alcanzaba a comprender el sentido de tales palabras. ¿Por qué hablar de paciencia si a ella no le costaba nada hacer lo que hacía? ¿Paciencia de qué, o por qué? Ella seguía amándolo y lo amaría hasta el final. Para ella, él seguía siendo un muchacho. No, uno no ve envejecer a las personas que ama.

Una vez, en el hospital, durante las horas más desesperantes de la crisis, se preguntó qué haría si su marido muriera. Es verdad que trató de no pensar, pero la pregunta volvía a su conciencia una y otra vez. ¿Se casaría otra vez? O, expresada con otras palabras: ¿podría vivir sin él?

No, no podría. Con otro nombre no la ligaba ningún recuerdo digno de conservarse, y son los recuerdos el fundamento del amor. ¿Qué nos une a las personas que no nos recuerdan nada ? «¿Qué me importa un paisaje que no han podido reflejar unos ojos amados? El horizonte es más dulce si guarda aún la caricia de miradas extintas», escribió François Mauriac (1885-1970) en un bello libro de marcados tonos autobiográficos. Para que dos seres se amen es necesario un pasado común, una geografía compartida: que ambos recuerden las horas y los lugares en que estuvieron juntos.

Y sus recuerdos sólo se referían a él. En su pasado no había habido ningún otro hombre. Sólo él. De modo que volver a casarse sería para ella como traicionarse a sí misma. «Cualquier otro hombre, se dijo, sería para mí un desconocido, un extraño».

Amor es destino. Llegados a una cierta altura de la vida, las personas recién conocidas ya no impresionan nuestro negativo interior. Funcionamos, por decirlo así, como cámaras fotográficas ya averiadas. El flash puede seguir lanzando sus flechas de luz, el botón puede hacer el ruido de siempre, pero la película está llena y no cabe ya ninguna foto más. ¡Que se me entienda! No es que despreciemos a los recién llegados, ni tampoco que no reconozcamos sus virtudes: es que llegaron demasiado tarde a nuestra vida. A éstos podemos tenerles cariño, o estimación, o simpatía, pero siempre volveremos –porque los preferimos- a los rostros que dieron sentido a nuestro pasado. En realidad no pertenecemos más que a estos seres, por más que se hayan ido o ya estén muertos.

La mujer se inclinó sobre su marido y lo besó en la frente. Éste no dijo nada. Respirar, respirar: por el momento, lo único necesario era sólo esto. Quizá en el fondo de sí mismo él hablaba con ella y le daba las gracias. Tal vez le decía a su manera, con su lenguaje de silencio: «Bésame otra vez. No te vayas». Pero ella ya no volvió a besarlo y se alejó por unos instantes para pedirle a su hijo que la ayudara a meter el diván: ella se encargaría de su marido. «Nadie –se dijo a sí misma mientras lo cargaba- lo tratará con más cariño que yo: ni siquiera su hijo». Y, para disculparse con éste, dijo todavía en voz alta: -Si yo pudiera sola con tu padre y con el diván, ten por seguro que no te molestaría, de modo que no te enfades. Pero el muchacho estaba ya enfadado y metió el diván a regañadientes, como hacía casi todo en la vida.

Un día más había pasado. ¿Mañana su esposo aún estaría aquí? Pidió a Dios que se lo dejara todavía un poco más. A pesar de todo, seguía necesitándolo…

Letras minúsculas

Carta al Papa | Columna de Juan Jesús Priego

LETRAS minúsculas

Por: Juan Jesús Priego

Estoy cansado, muy cansado, y a manera de terapia he decidido leer esta noche –por cuarta o quinta vez: casi podría decir que me la conozco de memoria- la larga carta que San Bernardo de Claraval escribió hacia el año 1149 al Papa Eugenio III para darle consejos acerca de cómo gobernar la Iglesia y, al mismo tiempo, para regañarlo por su vida tan ajetreada y tan llena de sobresaltos.

El papa Eugenio III había sido monje en su juventud, de modo que en el fondo de sí mismo amaba la calma y el silencio; sin embargo, ahora que había sido puesto en el centro del mundo, por decirlo así, corría el riesgo de no encontrar tiempo ni siquiera para decir sus oraciones cotidianas.

«No te fíes demasiado del afecto con que por ahora amas la contemplación –le decía el santo en su carta-. Porque nada está fijado en el ánimo que no lo borre el descuido y el tiempo».

Cuando leo estas palabras pienso, no sé por qué, en mis amigos, y en el olvido en que los tengo. Es cierto que los quiero, y mucho, pero también es verdad que ya casi no los busco. Los días pasan y no sé nada de ellos. ¿Dónde están, qué hacen, en qué se entretienen? ¿Y no es precisamente esta ignorancia la que erosiona los grandes afectos? Es necesario caer en la cuenta, pues –me digo a mí mismo-, de que lo que mata el amor no es únicamente la traición, sino sobre todo el olvido. «No te fíes demasiado del afecto con que ahora amas»… No, no te fíes, porque de pronto, y sin que te des cuenta, llegará un momento en que ya no amarás.

«Otra vez te lo digo –prosigue la carta-: temo que entre la multitud de ocupaciones que te oprimen, como no esperas que acaben jamás, tu alma se familiarice con ellas, y de este modo te prives poco a poco a ti mismo de este justo y provechoso dolor que ahora sientes por verte cercado por ellas. Mayor cordura será hurtarles el cuerpo que permitir que te arrastren y te lleven a donde tú no quieras. ¿Me preguntas a dónde? A un corazón duro».

En otras palabras: ¿sufres por vivir como vives? ¿Se te parte el alma al comprobar que nunca tienes tiempo para aquello que consideras importante? Bien, entonces cultiva esta nostalgia: es buena, pues te dice que no es normal ni saludable vivir así. Además, el diagnóstico del santo es certero: cuando uno no tiene tiempo para sí mismo, cuando vive siempre como volcado hacia los deseos y las exigencias de los demás, el corazón acaba por endurecérsenos. Entonces nos volvemos secos, agrios y maleducados.

La psicología actual habla de burn-out para describir esta sensación de cansancio que se apodera de nosotros cuando, por no poder disponer de un tiempo propio, acabamos odiando a aquellos mismos que nos prometíamos atender y ayudar. Llega un punto en el que, ya bien situados en el borde de la desesperación, exclamamos: «¿Pero qué se piensa esta gente que sólo pide y no da nada? ¿Te hablan, te buscan? ¡Lo hacen porque por ahora te necesitan! Pero ya verás cuando hayan resuelto su problema: ni siquiera se acordarán de ti». Cuando nos sentimos utilizados, nos amargamos, y de ahí a que el corazón se nos vuelva duro como un ladrillo hay sólo un paso. El buen vino se vuelve entonces vinagre, y las sonrisas –que debieran ser signos de cordialidad y afecto- se convierten en desagradables muecas.

«Ve aquí, pues, a dónde te pueden llevar estas malditas ocupaciones si continúas entregándote a ellas sin dejar nada de ti para ti». ¡Dios mío, y pensar que quien ha escrito esto vivió hace casi novecientos años! El ser humano, desde entonces, no ha cambiado gran cosa, por lo que puede verse.

¿Qué quiere San Bernardo de su antiguo hijo espiritual? Sólo esto: que deje un tiempo para sí mismo; que se entregue a los demás, sí, pero que tampoco sea su esclavo. «Te ruego que me digas si es ocupación digna de ti estar desde la mañana hasta la tarde litigando u oyendo a los litigantes. ¡Y quisiera Dios que bastara al día su malicia! Pero las mismas noches no quedan libres. Apenas se da un rato para el reposo necesario del cuerpo, cuando nuevamente hay que levantarse para la audiencia de los pleitos… Gran virtud es la paciencia, sí, mas no deseo que la practiques en esta ocasión. Quizá sea más acertado que te impacientes alguna vez. No es buena paciencia permitir que te hagas esclavo pudiendo ser libre… Indicio de un corazón entorpecido es no sentir su propia y continua vejación».

En otras palabras: no te acostumbres a ser un títere de las voluntades ajenas. Sírvelos de todo corazón y con toda tu alma, pero deja un tiempo, aunque sea corto, para estar contigo mismo y con tu Dios. No es bueno –y por lo tanto tampoco es cristiano- andar por la vida con la lengua de fuera, como los perros demasiado exhaustos.

Prosigue San Bernardo: «Si das toda tu vida y toda tu ciencia a la acción y nada a la contemplación, ¿te alabaré? Ciertamente que no. Si quieres ser de todos, a la manera de aquel que se hizo todo para con todos (1 Corintios. 9,22), alabo la caridad, pero con tal de que ésta sea completa. ¿Pero cómo estará completa si te excluyes a ti mismo? Tú también eres hombre. Luego, para que tu caridad sea perfecta es preciso que en ella también te incluyas tú. Así, ya que eres de todos, sé también para ti mismo… De los sabios y los ignorantes eres deudor, ¿y sólo a ti mismo te niegas? Finalmente, el que es malo para sí mismo, ¿cómo podría ser llamado bueno? Acuérdate, por lo tanto, no digo siempre ni a todas horas, pero sí algunas veces, de tener tiempo para ti mismo».

Cierro el libro que contiene esta carta, doy un beso a sus pastas grises –es un libro de la BAC, esa editorial imprescindible, al menos para un católico-, bendigo a Dios por la existencia de estos santos comprensivos y humanísimos, apago con un solo movimiento de manos mi teléfono celular y me digo a mí mismo que es necesario dormir.

Dormir, sí. Por hoy ha sido todo. Que Dios me perdone por lo que debí hacer y no hice. Y, sobre todo, por haber querido convertir, durante mucho tiempo, mis noches en días: un pecado que se paga caro…

También lee: Saber esperar | Columna de Juan Jesús Priego

-

Destacadas2 años

Con 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras

-

Ciudad3 años

¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?

-

Ciudad4 años

Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino

-

Destacadas5 años

“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas

-

Ciudad3 años

Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP

-

Estado2 años

A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales

-

#4 Tiempos3 años

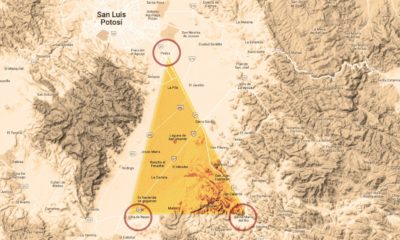

La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno

-

Destacadas3 años

SLP podría volver en enero a clases online