#4 Tiempos

El negocio del ateísmo | Columna de Juan Jesús Priego

LETRAS minúsculas

Francis Bacon (1561-1625), el filósofo inglés, fue categórico a la hora de hablar del ateísmo; dijo así en uno de sus ensayos: «Los hombres que se atreven a negar la existencia de Dios son únicamente los que en ello tienen interés». ¡Qué afirmación más contundente, qué frase más lapidaria! Y, sin embargo, jamás la he visto citada en ninguna parte, cual si nadie, hasta hoy, se la hubiese tomado en serio.

En otro artículo mío hablé ya hace tiempo de un ateísmo nacido del puro afán de defender una cierta manera de vivir; es el ateísmo de aquel que dice, por ejemplo: «¿Y por qué voy a privarme de hacer esto que hago, si me gusta hacerlo? ¿Sólo porque los timoratos dicen que hay un Dios en el cielo que luego me llamará a juicio y probablemente me castigará? ¡Pues bien, para acabar de una vez con este desagradable asunto digamos que el cielo está vacío!». Este hombre habla así no porque de veras esté convencido de la inexistencia de Dios, sino simple y llanamente porque no le conviene su existencia. Para decirlo ya, su ateísmo es más hijo de la razón práctica que de la razón teórica, o, lo que es lo mismo, más de las malas obras que de unos pensamientos metafísicos llevados hasta sus últimas consecuencias. «Empiezas creyendo en Dios –dice- y luego tienes que cumplir toda una serie de complicados mandamientos que al instante se te convierten en freno y bozal. ¡Mejor es así! ¡Mejor es vivir como si Dios no existiera! Y, por lo demás, ¿existe de veras? ¿Quién te lo ha hecho ver apuntándolo con el dedo?».

Bien, de esto ya hablé en otra ocasión y no hay para qué decirlo una vez más. Hoy quisiera referirme, más bien, a otro tipo de ateísmo: a ese que se suele profesar por puro afán de lucro. Es el ateísmo de ciertos escritores, artistas e intelectuales que con tal de conquistarse la simpatía del gran público son capaces de todo, hasta de tratar a Dios como a un viejo gruñón que lo mejor que podría hacer en favor de los hombres sería morirse.

Una vez, según cuenta la historia de la literatura, Alphonse de Lamartine (1790-1869), el gran poeta francés, fue a presentar un artículo suyo a la por entonces famosísima Revue des deux mondes. El director lo leyó, lo volvió a leer y, al ver que el artículo hablaba nada menos que de Dios, dijo al autor en tono lastimero: «¡Hubiéramos preferido, señor, un artículo de más actualidad!». ¿Qué hizo entonces Lamartine? No lo sé. Lo que sí sé es lo que suelen hacer en casos similares algunos intelectuales de pacotilla: tirar el artículo al cubo de la basura y ponerse a escribir otro para decir justamente lo contrario de lo que habían dicho en el primero. «Dios no es actual –se dicen a sí mismos estos señores-, y como nosotros sí queremos serlo, mandaremos a Dios al desván de las cosas viejas, no sea que las editoriales rechacen nuestros manuscritos y entonces nos veamos en la penosa necesidad de pasarnos la vida en la pobreza y el anonimato. ¡Sí, pongámonos a tono con los tiempos que corren y escribamos un Elogio de la increencia! ¡Ah, estos temas venden mucho y, además, los editores los reclaman!». Tal es, más o menos, la lógica de estos mequetrefes. Por eso, cuando escucho las profesiones de ateísmo de los autores de best-sellers, a mí me viene a los labios esa cierta sonrisa de la que hablaba Françoise Sagan en una de sus novelas, y me da por pensar: «¿Serán sinceros estos señores cuando dicen lo que he oído, o se trata sólo de una pose para aparecer muy liberales y aún más desenvueltos?».

¿Por qué en las películas de Walt Disney, por ejemplo, no aparece nunca la palabra Dios, o una iglesia, o un personaje declaradamente religioso? Por afán de ganancia, simplemente, pues quitando de en medio esta palabra incómoda –Dios- los filmes podrán llegar a todos los públicos sin correr el riesgo de ofender a ninguno. Pues bien, lo que hace Walt Disney en sus películas es exactamente lo mismo que hacen hoy muchos escritores en sus libros, y por los mismos motivos. Si yo, escritor, me declaro católico, los que no lo sean ya no me leerán. ¿Para qué, pues, querer mezclar el agua y el aceite?

Sí, el ateísmo vende: da apariencia de rebeldía, de progreso, de tolerancia, y los que quieren aparecer rebeldes, progresistas y tolerantes casi siempre recurren a él para aumentar su raiting.

He aquí lo que escribió Christopher Derrick –discípulo de C. S. Lewis, el autor de las famosas Crónicas de Narnia- en uno de sus libros: «No quiero hacer una acusación general y total, ni tampoco, ciertamente, a individuos concretos. Pero es verdad que se olvida con demasiada facilidad que los escritores, los universitarios y la intelligentsia en general tienen un interés directo en el escepticismo… Idealmente, al menos, el intelectual es una persona que por profesión busca la verdad; y también es un hombre acostumbrado a utilizar la mente. Se le paga para desplegar esa habilidad, y se divierte haciéndola. Ahora bien, una afición por la búsqueda intelectual no es sin embargo lo mismo que la sed de verdad. Las dos cosas pueden parecer iguales, pero, en lo que atañe a las motivaciones del investigador, están en total conflicto. En tanto en cuanto la verdad se alcance realmente en cualquier campo, la búsqueda –en la misma medida- se acaba. Y hasta allí llega la particular excitación, enormemente gratificante, de la investigación… Y si la verdad se descubre, lo que sigue es muy comprensible: el que la busca se queda sin trabajo».

¡Elemental, mi querido Watson! Si el Catecismo Romano ya ha dicho la verdad de una vez por todas, entonces ¿para qué escribir más libros? Pero si escribo uno para decir que lo que afirma el Catecismo Romano es enteramente falso e irracional, entonces aún es posible vivir de la pluma. Es preciso negar, romper, oponerse, aunque sólo sea para decir algo diferente, aunque sólo sea para decir que aún no se ha encontrado la verdad y seguimos buscándola. Y, claro está, mientras buscamos, ganamos…

Acaso esta reflexión mía sea un tanto simplista, aunque no creo que sea del todo injusta. Y de este modo queda probado que Bacon, a pesar de todo, tenía razón: «Los hombres que se atreven a negar la existencia de Dios son solamente los que en ello tienen interés».

También lee: Pruebas de amor | Columna de Juan Jesús Priego

El Cronopio

Ciencia y Humanismo, en recuerdo a Manuel Martínez y Francisco Mejía | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

EL CRONOPIO

Por: J.R. Martínez/Dr. Flash

El 5 de marzo del presente año se cumplen setenta años del inicio de actividades de la Escuela de Física de la UASLP, hoy Facultad de Ciencias, institución forjadora de importantes científicos mexicanos y de la cual egresé en 1978. Recordando mi formación integral inspirada por ejemplares maestros, dedico este artículo a mis maestros y amigos Manuel Martínez Morales y Francisco Mejía Lira con quienes discutí este tema de Ciencia y Humanismo.

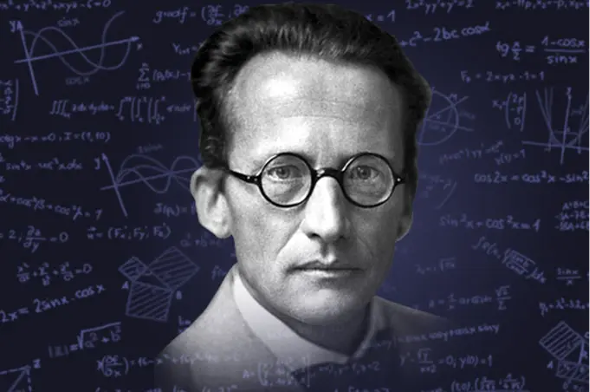

La década de los cincuenta en el siglo XX marcó un periodo importante de publicaciones donde se reflexionaba sobre el carácter social de la ciencia, así aparecían, por ejemplo, las obras de Kuhn, Bernal, entre otros. Justo al iniciar esa década el físico Erwin Schrödinger, Premio Nobel de Física en 1933 dictó cuatro conferencias en el Dublin Institute de Estudios Superiores en el University College de Dublin dentro de un ciclo titulado “la ciencia como elemento del humanismo”, tema en boga en esa época que produjera los grandes clásicos sobre estudios humanistas de las ciencias. En 1951 las conferencias impartidas por Scrödinger fueron publicadas en 1951 en el librito Ciencia y Humanismo, que en 1985 fueran editadas en español por Tusquets editores.

En las conferencias aludidas, recopiladas en el libro mencionado, Schrödinger discute la situación de la física en ese momento siguiendo la descripción desde el punto de vista del humanismo y de la propia ciencia, interpretando así, el esfuerzo científico como parte del esfuerzo humano por comprender la situación del hombre.

Su tesis básica es que la ciencia no se diferencia en absoluto de otras disciplinas que contribuyen igualmente al desarrollo de nuestro conocimiento, como la filosofía, la historia o la geografía. Así, a través de las conferencias que tocan puntos agudos y cuya lectura debería ser obligatoria en las escuelas de ciencias, Schrödinger se aventura en torno a la pregunta ¿para qué sirve la ciencia?, su respuesta apunta “La finalidad de la ciencia, y su valor, son los mismos que los de cualquier otra rama del conocimiento humano. Ninguna de ellas por si sola tiene finalidad y valor. Sólo los tienen todas a la vez”.

El saber aislado, continúa diciendo Schrödinger, conseguido por un grupo de especialistas en un campo limitado, no tiene ningún valor, únicamente su síntesis con el resto del saber, y esto en tanto que esta síntesis contribuya realmente a responder al interrogante ¿qué somos?

En su primera conferencia Schrödinger alude a la obra del filósofo español, José Ortega y Gasset, en particular en su obra “la rebelión de las masas” lectura por demás recomendable, donde discute la era del maquinismo que ha tenido por consecuencia elevar enormemente la cifra de población y el volumen de sus necesidades a niveles imprevisibles y sin precedentes. Los artículos periodísticos que Ortega y Gasset escribiera en la década de los veinte en torno a este tema fueron recogidos en los treinta en el libro mencionado, la rebelión de las masas, donde introduce el concepto de hombre-masa y las consecuencias de la ciencia y tecnología sobre la estructura de este hombre-masa entre el ciudadano común y su nivel de cultura y el círculo de especialistas. La relación del hombre-masa con el Estado es igualmente discutida por Ortega y Gasset y afirma que el poder creciente del Estado coartando la libertad individual, so pretexto de proteger al ciudadano más de lo necesario , constituye el mayor peligro para el futuro desarrollo de la cultura. Temas por demás interesantes para analizar lo que sucede en nuestro entorno particular.

Tanto Schrödinger como Ortega, tratan el asunto de la especialización, en el caso de Schrödinger con la consecuencia ya mencionada que la basa en el trabajo de Ortega para quien el científico especializado en tanto que arquetipo de la canalla bruta e ignorante -el hombre-masa- que pone en peligro la supervivencia de la humanidad. Al respecto Ortega dice: “Es un hombre que, de todo lo que hay que saber para ser un personaje discreto, conoce sólo una ciencia determinada, y aun de esa ciencia sólo conoce bien la pequeña porción en que él es activo investigador. Llega a proclamar como una virtud el no enterarse de cuánto queda fuera del angosto paisaje que especialmente cultiva, y llama diletantismo a la curiosidad por el conjunto del saber.

El caso es que, recluido en la estrechez de su campo visual, consigue, en efecto, descubrir nuevos hechos y hacer avanzar su ciencia, que él apenas conoce, y con ella la enciclopedia del pensamiento, que concienzudamente desconoce. ¿Cómo ha sido y cómo es posible cosa semejante? Porque conviene recalcar la extravagancia de este hecho innegable: la ciencia experimental ha progresado en buena parte merced al trabajo de hombres fabulosamente mediocres y aun menos que mediocres”.

Es necesario el trabajo especializado, sin él, el progreso sería imposible, digamos que es un mal inevitable, pero mientras en los países desarrollados principalmente se impone el convencimiento de que toda investigación especializada únicamente posee valor auténtico en el contexto de la totalidad del saber; mientras en nuestra universidad, no solo se deja de lado la relación de temas humanistas y científicos en nuestras escuelas, sino se sigue inventando carreras que apuntan a una especialización, ahora exagerada, que parcializa el conocimiento y la formación de nuestros jóvenes que tendrán en sus manos, no solo el progreso del conocimiento, sino la solución a los problemas que demanda la sociedad.

También lee: Física y Literatura en la obra de Jorge Comensal | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

El Cronopio

Física y Literatura en la obra de Jorge Comensal | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

EL CRONOPIO

Por: J.R. Martínez/Dr. Flash

Me enteré de la obra del narrador Jorge Comensal en la sección mesa de novedades del programa que conduce Rafael Pérez Gay, “La otra aventura”, que por lo regular estoy atento para seleccionar mis lecturas de obras literarias. Me llamó la atención la presentación de Pérez Gay sobre la novela de Jorge Comensal, este vacío que hierve, pues la protagonista sería una física de 25 años que trabaja en su tesis doctoral en una teoría cuántica de la gravedad, aunque la trama de la novela se centra en conflictos familiares, pero donde orbitan temas fundamentales de nuestra realidad como la crisis ambiental, las adicciones, el fanatismo y el vínculo de la humanidad con los demás seres que habitan el planeta, sin dejar de lado los temas de física que resuenan en la cotidianidad de la protagonista.

Conseguí la novela y me sumí en su lectura descubriendo a la vez a un joven escritor, que es una de las grandes revelaciones literarias del país. Además de su magnífica narrativa resalta el manejo de temas científicos, lo que me llamó su atención para conocer su formación.

Jorge Comensal estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y en su labor profesional fue editor de la Revista de la Universidad de México, entre otros. Esta actividad de seguro le permitió relacionarse con el medio académico científico de la UNAM de tal forma que al abordar sus temas literarios los comenzó a relacionar con aspectos científicos, como fue su primera novela que al parecer ha tenido un buen éxito a nivel internacional, Mutaciones, donde trata el tema del cáncer lo que lo orilló a revisar una buena cantidad de textos científicos para abordarla. Dicha novela, la tengo pendiente de su lectura, publicada en 2016, así como algunos cuentos en la antología la sociedad de los científicos anónimos de 2018. Actualmente Jorge Comensal trabaja en una serie de crónicas dedicadas a la vida silvestre, vena que se refleja en la trama de la novela este vacío que hierve.

De esta forma descubro a Jorge Comensal, no sólo como escritor, sino como divulgador de la ciencia. Al parecer en la actualidad realiza una maestría en Filosofía de la Ciencia en la UNAM; todo ello se refleja en los protagonistas de la novela aludida, pues no sólo Karina la física que estudia su doctorado en la UNAM y que da clases en la Facultad de Ciencias siendo investigadora del Instituto de Investigaciones Nucleares, donde tiene su cubículo, y su pareja que es filósofo, desfilan por la novela, pues aparecen esporádicamente neurólogos, entre otros.

En una entrevista publicada el 27 de febrero del 2023, día de mi chamuco, realizada por Ana Lagos para Wired, Comensal habla de su interés en los temas de física: “Me interesa mucho. Tengo opiniones muy calurosas y no muy bien fundadas sobre esos temas, como el de la materia oscura, la expansión acelerada del universo, las implicaciones de los raros fenómenos cuánticos como el entrelazamiento cuántico, que pareciera que hay comunicación entre partículas más rápido que la velocidad de la luz, lo cual viola el fundamento de la teoría de la relatividad o la idea popularizada por Gato de Schrödinger, que pareciera que el gato está vivo y muerto a la vez hasta que no abres la caja donde la tienen.

Todos estos temas, me parecen muy estimulantes. La vocación de Karina la encontré al imaginar la escena en la que batalla con su abuela, que está tan ebria que no puede levantarse por sí misma. Y ella no hace ejercicio y no puede cargarla y está sola. Entonces, al batallar con su abuela, pensé en la gravedad. Ella quiere proponer más cosas de las que sabemos sobre la gravedad. La ironía existencial de esto era que no podía con la gravedad. Ese fue el origen de cómo supe que Karina era física. También algo que resonaba con esta vocación era la presencia de estrellas fosforescentes en el techo de su cuarto, la formación de constelaciones y la magnitud del universo de la que ella es muy consciente por su profesión. Y que contrasta tanto con la magnitud de nuestras vidas, tan breves, tan pequeñas, tan insignificantes.”Es gratificante encontrar personajes que combinan la literatura con temas científicos lo que es una extraordinaria forma de acercar al público, tanto a la lectura como la ciencia tratada en circunstancia de la vida diaria. Este vacío que hierve de Jorge Comensal, se estructura además con el uso del tratamiento espacio tiempo, para tejer un relato de suspenso fractal, así el tiempo avanza y retrocede, se expande y contrae.

Acompañemos a Karina, protagonista de la novela de Comensal de quien describe: “En la adolescencia, gracias a su temprano romance con la divulgación científica, Karina había llegado a creer en el poder inferior de las partículas elementales, las fluctuaciones cuánticas, los puentes de hidrógeno, las moléculas orgánicas, el ácido desoxirribonucleico, las hormonas y las células madre”, escribe Comensal en las primeras páginas. “En su cosmovisión no había lugar en la realidad para seres inmateriales de ningún orden”.

También lee: Emergencia ambiental urbana, por Renato Ramos | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

#4 Tiempos

Emergencia ambiental urbana, por Renato Ramos | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

EL CRONOPIO

En 2006 en el marco de los cincuenta años de la física profesional en San Luis inicia la serie La Ciencia en el Bar, por lo que en este ciclo que inicia el próximo 25 de febrero estará cumpliendo veinte años de actividades ininterrumpidas.

La Ciencia en el Bar, es un programa pionero en el país que lleva el conocimiento a la población de viva voz de sus productores, creando un escenario informal de comunicación entre la comunidad científica y el público en general; un escenario de debate ciudadano. El programa ha sido replicado en varios puntos del país y se convierte en un referente en actividades de comunicación pública de la ciencia.

El programa de aniversario comienza tratando un tema de interés para la población, como es el caso del escenario ambiental urbano, como un recurso para regular el clima de la ciudad y reactivar una vegetación acorde a las características climáticas y de suelo de una ciudad como San Luis Potosí. Los problemas de inundación en tiempo de lluvia que ahora suceden muy seguido en la ciudad es uno de los problemas que debe atenderse con el uso de áreas verdes urbanas y de los que carecemos con diseño adecuado y con especies acordes a la ciudad.

Para hablar de ello le toca el turno al Dr. Renato Ramos, investigador y profesor de la Facultad del Hábitat de la UASLP y colaborador de la Agenda Ambiental de la propia universidad. El tema a tratar será: Espacios Verdes y Emergencia Ambiental Urbana; charla que será impartida el próximo miércoles 25 de febrero en punto de las ocho de la noche en la Cervecería San Luis, ubicada en Calzada de Guadalupe número 326.

El Dr. Renato Ramos Palacios es especialista en la ecología vegetal, el balance energético y el microclima de los ecosistemas forestales. Y realiza investigación en temas como: estudios ambientales y microclimáticos, planificación urbana de arbolado y vegetación en proyectos de paisaje, espacios verdes bajo principios eco hidrológicos, relación entre áreas verdes y sociedad, así como los beneficios de espacios naturados de acuerdo con la teoría de la biofilia.

La vegetación, las áreas naturales y los espacios públicos es la línea que guía sus trabajos en investigación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente trabaja en medidas de la forma y volumen de árboles básicas y su distribución en banquetas y en la introducción de módulos de vegetación urbana para el control de escurrimientos en vialidades con pendiente.

Ramos palacios estudió la licenciatura en biología en la Universidad Nacional Autónoma de México realizando una maestría en la misma institución en Ciencias Biológicas y su doctorado en Ciencias Ambientales con especialidad en Ecología Forestal en el Instituto Potosino de investigación Científica y Tecnológica (IPICyT), graduándose en el 2014.

El propio Renato Ramos nos describe su interés de trabajo: Los temas que desarrollo se centran en la ecología vegetal y forestal, tanto en zonas naturales como urbanas. Los estudios base para el restablecimiento de las condiciones ecológicas y ambientales mediante la práctica de reforestación y la plantación de árboles urbanos. Otras líneas se enfocan en la recuperación y diseño de áreas verdes, la eco-hidrología y ecología urbana vegetal. También, abordo los estudios sobre teoría biofílica entorno a la vegetación y la percepción social con aplicación en la calidad de vida humana.

Los invitamos a que asistan a esta charla que inaugura el programa conmemorativo de los veinte años de La Ciencia en el Bar y participar en este importante tema para nuestra condición urbana y así poder colaborar en la resolución de nuestros problemas como sociedad en ecología urbana.

Espacios Verdes y Emergencia Ambiental Urbana; charla impartida por el Dr. Renato Ramos palacios, miércoles 25 de febrero en punto de las ocho de la noche en la Cervecería San Luis, ubicada en Calzada de Guadalupe número 326.

También lee: El genio que se niega al olvido | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

-

Destacadas2 años

Con 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras

-

Ciudad3 años

¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?

-

Ciudad4 años

Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino

-

Destacadas5 años

“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas

-

Ciudad3 años

Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP

-

Estado2 años

A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales

-

#4 Tiempos3 años

La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno

-

Destacadas3 años

SLP podría volver en enero a clases online